Glossário da Paisagem – LAPA

Glossário da Paisagem

ABRASÃO – ação do mar na zona costeira que promove a erosão. O termo abrasão tenha sido usado no início para designar o desgaste produzido pelo mar, hoje engloba todas as ações exodinâmicas: fluvial, eólica, glacial, pluvial, cultural, etc. Nos abruptos escarpados das falésias a abrasão se dá por solapamento da base pelas ondas e correntes marítimas que ocasionam desmoronamentos sucessivos.

ALTERAÇÃO DA LINHA DA COSTA DAS ILHAS – Aumento do nível do mar não somente transforma a paisagem das ilhas e de suas bordas, mas também implica na redução da superfície insular. O perímetro referenciado pela linha de contorno da costa pode representar, nas ilhas, a delimitação da superfície e sua finitude.

Comparação da dinâmica da borda insular em relação à borda continental-Fonte: Barbara Prado, 2011.Os limites da Linha de contorno no litoral segundo diversos texto brasileiros. Ver a metodologia em Paisagem Ativa da Ilhas Desenho tem direito autoral barbara Prado 2011

ALTERAÇÃO DAS MARÉS (subida e descida das águas) – ocorre por fatores variáveis e complexos não só de origem natural, mas cultural. Tanto ocorre por causa do degelo, do assoreamento vindo das terras altas, ou mesmo pela alteração do perfil praial das costas litorâneas, especialmente pelo processo de urbanização, seja fomentado pelo turismo ou pela industrialização.

ALTOMAR. ( em inglês offshore) área fora da costa litorânea adentrando ao mar.

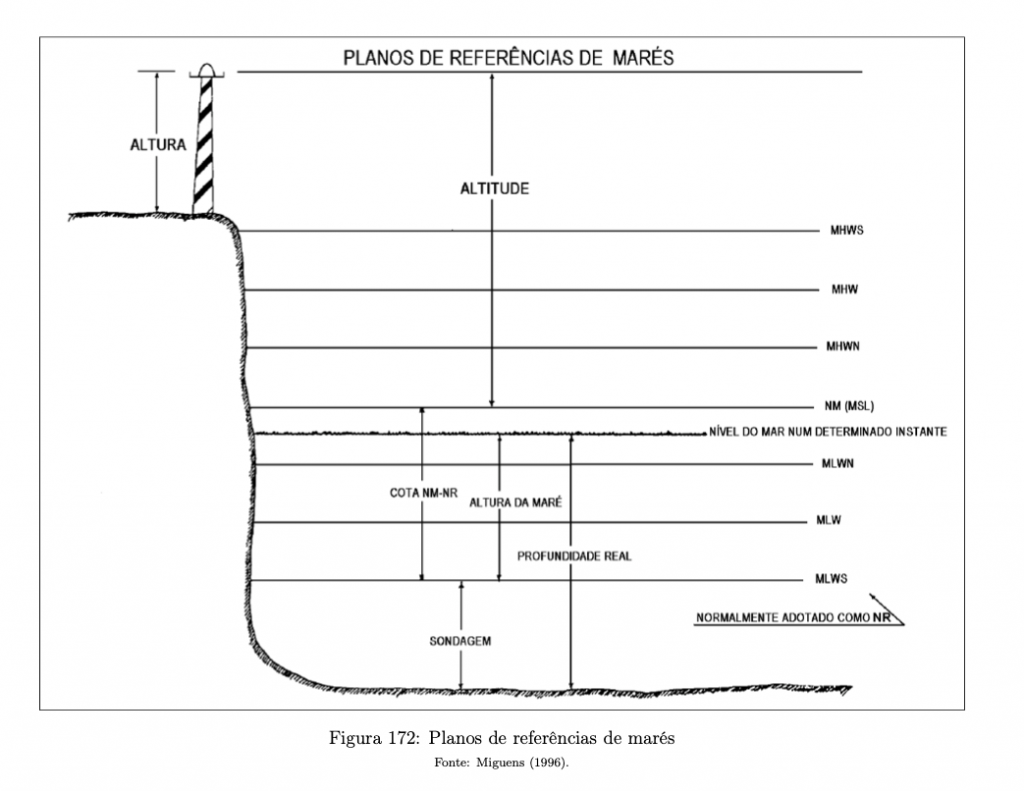

ALTURAS DA MARÉ – As alturas das marés geradas através da previsão harmônica são referidas ao nível de redução (NR) adotado para a confecção de cartas náuticas para os diversos portos e barras. Para os portos nacionais, as cartas são publicadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN e para os portos estrangeiros, publicadas por diversas instituições, sendo elas indicadas à direita do cabeçalho, junto ao número da respectiva carta.

A medição utilizada pelo LAPA para simular as inundações de terra insular atual e em 100 anos é o Nível do Mar MHWS (Mean High Water Springs): média das PM de sizígia ou altura da PM média de sizígia. Altura média, deduzida a partir de uma longa série de observações das alturas das PM de sizígia.

Imagem mostra a força e alcance das ondas do mar na Ciclovia Tim Maia, no Rio de Janeiro que desabou. O projeto de arquitetura prescinde da observação da paisagem ativa e reconhecimento dos limites de segurança dos usuários dos projetos, assim como a preservação do patrimônio público, Natural e Cultural.

ANTEDUNA. 1. Também chamadas “dunas exteriores”, podem ser cobertas periodicamente pelo mar que avança. Ao recuar o mar, a água que persiste entre as partículas de areia evapora e um grande teor salino se origina, por conseguinte, nessas areias. Só plantas que toleram um alto teor de sal aí podem viver, desde que providas, simultaneamente, de adaptações que lhes permitam viver sobre areia movediça. Estolhos de enorme comprimento e tufos de caules, ambos formando subterraneamente uma trama de numerosas raízes, são muito comuns (Ferri, 1981).

APICUM. termo regional do Brasil usado para os terrenos de brejo, na zona costeira e em zonas marginais de lagunas costeiras parcialmente colmatadas, que sofrem inundações produzidas pelas marés (Guerra, 1978). “O apicum também ocorre em manguezais, onde se caracteriza pela ausência ou reduções de vegetação em função da alta salinidade (Rogério Oliveira, 1986).

ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE – APP. Regiões nas quais a vegetação deve ser mantida intacta, tendo em vista garantir a preservação dos recursos hídricos, da estabilidade geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico de fauna e flora, bem como do bem-estar da população humana. Consideram-se de preservação permanente, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

- Relativas à Hidrografia:

ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será:

de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

de 50 (cinquenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais;

nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;

- Relativas à altimetria do terreno:

no topo de morros, montes, montanhas e serras;

nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, equivalente a 100% na linha de maior declive;

nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;

em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.

- Relativas à áreas Urbanas:

No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo (Lei Florestal, 2012, Art. 2º).

A importância da (APP) se dá em função da preservação necessária da vegetação localizada na beira dos corpos hídricos, pois estabilizam as margens contra a ação dos ventos, sol e da água das chuvas. Evita que o corpo hídrico fique cada vez mais raso, que diminua a qualidade da água e que ocorra o desequilíbrio das relações ecológicas do local.

Quadro resumo com as principais funções ambientais associadas à APP (Barbara Prado, 2012)

Normas Legais e Regulamentações relacionadas às APPs:

Lei Federal nº 12.651/2012 – Dispõe sobre vegetação nativa…

Lei Federal nº 11.428/2006 (alterada pelo CF/2012)

Resolução CONAMA Nº 369, de 28 de março de 2006

Resolução CONAMA Nº 303, de 20 de março de 2002

Resolução CONAMA Nº 302, de 20 de março de 2002

Lei Federal nº 9.393/1996 (alterada pelo CF/2012)

Lei Federal nº 7.803/1989

Lei Federal nº 7.511/1986

Lei Federal nº 6.938/1981 (alterada pelo CF/2012)

Evitem : denominar a Lei Federal Nº 12.651/2012 de Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/1965) que foi revogado.

O LAPA recomenda empregar Lei da Vegetação Nativa.

Normas Legais e Regulamentações relacionadas às Águas :

Lei n.°7.661/1988.

Lei n° 7.990/1989.

Lei n° 9.433/1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1° da Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000 – Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas (ANA) – entidade federal de implementação da Política de Recursos Hídricos e de Coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências.

Figura 2- Comparativo das Alterações de Margens de Proteção. Fonte: Senado em 17/04/2013

ARQUIPÉLAGO. Agrupamento de ilhas que se encontram concentradas em certas áreas dos oceanos. Na foz dos rios deltaicos também se formam arquipélagos de natureza sedimentar (EMBRAPA, 1996).

ARROIO – Pequeno curso de água; REGATO; RIACHO; Pequena corrente de um liquido qualquer.

ASSOREAMENTO – processos geomórficos de deposição de sedimentos que pode ocorrer nos canais de igarapés, riachos e rios podem ter causa fluvial, eólica, marinha ou cultural.

BAÍA – reentrância formada na costa onde o mar penetra no interior das terras que apresenta um estreitamento nos extremos da baía. A porção do mar que avança dentro dessa reentrância do litoral é menor que a verificada nos golfos. Em geral formam praias abrigadas do mar.

BACIA HÍDRICA. (em inglês watersheds).

BACIA DE DRENAGEM.

BARREIRA. (em inglês barrier). Obstáculo natural ou construído pelo homem que impede o fluxo das águas.

Figura 3– Amurada e o impacto da onda do mar

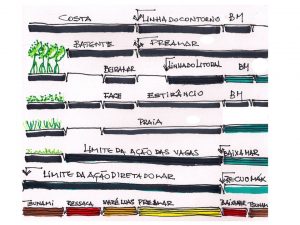

BATENTE – é uma faixa de transição dentro da costa, que marca o limite da ação do mar e o inicio da vegetação de solo. É o espaço praial onde a marés de lua e ressacas alcançam. Parte da face ou beira-mar e da praia compõe o batente. Durante as ressacas, as águas do mar avançam sobre a costa e inevitavelmente alcançam o limite do batente[1]. É quando danos em curso provocam a erosão do litoral.

BEIRA-MAR OU FACE DA PRAIA esta faixa vai da linha de contorno até o limite da ação das vagas nas marés de lua ou preamar de quadratura. Esta é faixa seca que compõe a praia.

BIODIVERSIDADE. Representa o conjunto de espécies animais e vegetais viventes.

BIOMA. Grandes unidades ecológicas definidas por fatores ambientais, tais como plantas e animais que as compõem. 2) Grandes espaços vitais, com ambiente determinado, mesmo tipo de clima e vegetação e fauna bem características.

BIOTA. Conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente ecológico, em estreita correspondência com as características físicas, químicas e biológicas deste ambiente.

CARTOGRAMAS. são mapas esquemáticos, com elevado nível de abstração, em que formas ou localizações reais são estilizadas com fins conceituais e informativos. Os elementos cartográficos, reunidos numa só folha, são representações gráficas de fenômenos espaciais e temporais, pelo que abordam numerosos assuntos quase sempre em mutação contínua, como as migrações, fluxos de veículos, desmatamento, reflorestamento etc . A confecção de cartogramas é a área da cartografia temática.

CICLAGEM – é o processo que ocorre nas margens dos rios envolvendo a vegetação, o cursos d’água, os solos e sedimentos e os organismos vivos. Neste processo as águas dos rios operam a natural nutrição e trocas de matérias com os solos e organismos vivos.

COLMATADAS – no estudo da mecânica dos solos o termo é empregado para apontar o substrato em as partículas mais finas (menor diâmetro) preenchem os vazios deixados por partículas maiores.

CURVA DE NÍVEL.Linha que representa, em mapa, pontos de mesma altitude do terreno. As curvas de nível de um mapa são padronizadas em cores e espessuras e sempre correspondentes a altitudes determinadas de múltiplos de um valor altimétrico, ou seja, correspondem a valores equidistantes verticalmente. As curvas de nível permitem uma representação cartográfica do modelado do relevo (3 dimensões) o que atende a um sem número de finalidades, além daquela que é a primordial (visualização das formas do terreno), entre outras: cálculo de volumes de terra; traçado de estradas por declives selecionados; cálculo de zonas ou faixas de visibilidade (militar, telecomunicações…).

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio. Índice de poluição da água que representa seu teor em substâncias bioquimicamente, desagradáveis. 1. Determinação da quantidade de oxigênio dissolvida na água e utilizada pelos microorganismos na oxidação bioquímica da matéria orgânica;

2. Parâmetro empregado para medir a poluição, normalmente utilizando-se a demanda bioquímica de cinco dias (DBO5); 3. Medida da quantidade de oxigênio consumido no processo biológico de oxidação da matéria orgânica na água. Quanto maior o grau de poluição, maior a DBO; 4. Quantidade de oxigênio utilizado na oxidação bioquímica da matéria orgânica, num determinado período de tempo. Expressa geralmente em miligramas de oxigênio por litro.

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. Termo usado para qualificar os processos resultantes dos danos ao meio ambiente e/ou à qualidade da água, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos ambientais.

DEGRADAÇÃO DO SOLO. 1. Compreende os processos de salinização, alcalinização e acidificação que produzem estados de desequilíbrios físico-químico no solo, tornando-o inapto para o cultivo; 2. Modificações que atingem um solo, passando o mesmo de uma categoria para outra, muito mais elevada, quando a erosão começa a destruir as capas superficiais mais ricas em matéria orgânica.

DESEMBOCADURA – parte final dos rios onde estes se encontram com o mar

DESENHO URBANO. Processo técnico-artístico integrado ao planejamento urbano, que tem como objetivo o ordenamento do espaço urbano em todas as suas escalas, de macroa micro, em resposta à necessidade de adequá-lo à realidade psicossocial, física, econômica e histórica do lugar” (SAHOP, 1978).

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 1.Modelo de desenvolvimento que leva em conta, além dos fenômenos econômicos, os de caráteres sociais e ecológicos, atendendo às exigências do presente sem comprometer as gerações futuras; 2. Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.

DESEQUILÍBRIO AMBIENTAL. Fenômeno natural ou induzido que afeta o ecossistema de uma região, modificando a inter-relação entre os organismos vivos e seu ambiente. Traduz-se, principalmente, pela explosão populacional de determinada espécie – fauna ou flora , sobre as demais, ou pelo declínio e extinção das várias espécies que compõem o sistema ecológico local.

DESERTIFICAÇÃO.Quando a terra se torna cerca de 10% menos produtiva que antes.

DESMATAMENTO.Destruição de florestas.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. Conhecimento de todos os componentes ambientais de uma determinada área (país, bacia hidrográfica, estado, município, etc.) para a caracterização da sua qualidade ambiental.

DIORAMA – é um modo de apresentação artística tridimensional, de maneira muito realista, de cenas da vida real para exposição com finalidades de instrução ou entretenimento. Etimologia do termo “diorama” foi inventado por Louis Daguerre em 1822, para um tipo de display rotativo. A palavra significa literalmente: “através daquilo, o que é visto” do grego di- “através” + orama “o que é visto, uma cena. Diorama=maquete sem escala para reflexão sobre problemas.

1- pint quadro de grandes dimensões que, submetido a luzes especiais, muda de aspecto, forma e cor, criando-se efeitos tridimensionais e de movimento.

2. p.ext. panorama; paisagem.

DIVISOR DE AGUAS. 1. o mesmo que linha de cumeada. 2. Linha-limite ou fronteira que separa bacias de drenagem adjacentes’ (DNAEE, 1976). “Linha separadora das águas pluviais” (Guerra, 1978)

DQO – Demanda Química de Oxigênio. 1. Medida da capacidade de consumo de oxigênio pela matéria orgânica presente na água ou água residuária. Expressa como a quantidade de oxigênio consumido pela oxidação química, no teste específico; 2. Utilizada para medir a quantidade de matéria orgânicas das águas naturais e dos esgotos.

DRENAGEM SUPERFICIAL. Conjunto de processos destinados ao esgotamento de águas superficiais. O mesmo que rede de drenagem.

DRENAGEM. 1.Conjunto de processos ou métodos destinados a coletar, retirar e conduzir a água de percolação de um maciço, estrutura ou escavação. 2. Remoção mecânica de sedimentos depositados em um corpo d’água.

DRENO. Elemento drenante em sua concepção mais simples, constituído por furo capaz de coletar a água e conduzi-la para o local de esgotamento.

DUNA . 1. Acumulação de areia originada pelo vento, onde existem areias soltas sem cobertura vegetal cerrada, o que se dá geralmente nas praias ou nos desertos. 2. Montes de areia depositados pela ação do vento dominante. A movimentação dos grãos de quartzo é constante, devido à ação do vento. As dunas podem ser moveis ou fixas, neste caso geralmente com presença parcial ou total de vegetação de restinga. Seu papel é filtrar a água do mar e impedir a salinização das águas dos lençóis freáticos.

DUNAS COSTEIRAS OU MARINHAS. 1″São acumulações arenosas litorâneas, produzidas pelo vento, a partir do retrabalhamento de praias e restingas” (FEEMA – Proposta de decreto de regulamentação da Lei no 690 de 01.12.83). 2. Montes de areia móveis, depositados pela ação do vento dominante, localizadas na borda dos litorais” (Guerra, 1978). 3. Formação arenosa produzida pela ação dos ventos, no todo ou em parte estabilizada ou fixada pela vegetação (Resolução no 004, de 18.09.85, do CONAMA).

ECOLOGIA. Estudo das relações entre organismos e seus ambientes, incluindo o estudo das comunidades, padrões de vida, ciclos naturais, interrelações entre os organismos, biogeografia e mudanças populacionais. (Bates e Jackson, 1987, p. 206)

ECOSSISTEMA MANGUEZAL – apresenta limites verticais variáveis delimitados pela água do mar que adentra na floresta de mangue protegida da ação de ondas (limites definido pelo nível médio das preamares de quadratura e nível das preamares de sizígia. Compõe este ecossistema natural: o solo lamoso, as águas, o ar, a flora típica e a fauna dependente.

ECOSSISTEMA.Ou sistema ecológico é qualquer unidade que inclua todos os organismos em uma determinada área, interagindo com o ambiente físico, de tal forma que um afluxo de energia leve a uma estrutura trófica definida, diversidade biológica e reciclagem de materiais – troca de materiais entre os componentes vivos. É a unidade básica da ecologia.

EMPOBRECIMENTO SISTÊMICO. É um efeito da mudança da estrutura do ecossistema (PRADO, 2011). Na floresta, por exemplo, a heterogeneidade do hábitat e a diversidade estrutural são os fatores mais importantes que determinam a riqueza de espécies em florestas nativas. “Quanto maior for o nível de extração de madeira, mais significativas serão as mudanças apresentadas pela estrutura da floresta e, consequentemente, maior o impacto da exploração sobre a avifauna. Miguel Angel Quimbayo Cardona”.

ENSEADA. “Reentrância da costa, bem aberta em direção ao mar, porém com pequena penetração deste, ou, em outras palavras, uma baía na qual aparecem dois promontórios distanciados um do outro” (Guerra, 1978).

EROSÃO. Desgaste do solo por água corrente, geleiras, ventos e vagas.

EROSÃO AGENTES. Conjunto de fatores físicos, químicos ou biológicos, naturais, responsáveis pelo modelado do relevo terrestre, na maioria diretamente ligados ao clima (chuvas, rios, água subterrânea, correntes marinhas, ondas, geleiras, ventos). Pode ser acelerada artificialmente pelo homem, por desmatamentos, cortes de estradas ou outras modificações no manto de intemperismo em geral.

EROSÃO COSTEIRA. 1. São as alterações morfológicas decorrentes tanto de uma dinâmica costeira, seja por ações naturais (incluídos os cataclismos) quanto por ação humana. 2. É destruição das saliências ou reentrâncias do relevo, tendendo a um nivelamento ou colmatagem, no caso de litorais, enseadas, baías e depressões.

EROSÃO EÓLICA. Processo que consiste na desagregação e remoção de fragmentos e partículas de solo e rocha pela ação combinada do vento e da gravidade.

EROSÃO INTERNA. Movimento de partículas de uma massa de solo carreadas por percolação d’água, sendo que o fenômeno é iniciado sob condições de gradiente hidráulico crítico e provoca a abertura progressiva de canais dentro da massa de solo em sentido contrário ao do fluxo d’água. O mesmo que entubamento. Sin.: erosão regressiva, entubamento, “piping”.

EROSÃO LAMINAR. Ação do escoamento superficial de águas pluviais ou servidas, na forma de filetes de água, que lavam a superfície do terreno como um todo, com força suficiente para arrastar as partículas desagregadas do solo. Ocorre principalmente em vertentes pouco inclinadas com solo desprotegido da vegetação (“terras desnudas”).

EROSÃO PELA ÁGUA. Processo que consiste na desagregação e remoção de solo, fragmentos e partículas de rochas, pela ação combinada da gravidade e da água precipitada e de escoamento. Manifesta-se na forma de erosão laminar, sulcos, ravinas, boçorocas, “piping” (erosão interna).

EROSÃO SPLASH – é a erosão provocada pelos pingos da chuva que caem sobre o solo. Como acontece quando, por exemplo, se adota em paisagismo, espécies de folhagens largas, que podem provocar o “splash”, que é tão prejudicial quanto o solo nu. Noble e Morgan (1983) se referem ao volume de água que pode acumular-se na folhagem e cair de uma vez no solo perfurando-o e abrindo caminho para a formação de sulcos na terra.

EROSÃO SUBTERRÂNEA. Ação erosiva da água subterrânea através de processos físicos e químicos. Os efeitos maiores ocorrem pela dissolução de rochas calcárias ou com cimento solúvel. Sua ação origina a formação de cavernas, grutas, dolinas, etc.

ESCOAMENTO GLOBAL DE SEDIMENTOS DOS RIOS – é o resultado de todo material particulado de solos e rochas modificadas que deriva dos continentes e das ilhas junto com a água de cursos d’água, de drenagem pluvial e de degelo. É um grande problema que afeta os mares, causado em grande parte primeiramente pela urbanização, depois pela agricultura e extração mineral. O escoamento é o maior responsável pela alteração da superfície dos mares (85,9%), seguido pelos glaciares (9,4%), ventos (2,8%), erosão costeira (1,2%) e vulcões (0,7%). As marés distribuem o resultado do escoamento pela orla e pela plataforma continental (92,3%) ( DIAS, 2004).

ESCOAMENTO SUPERFICIAL. (em inglês run off) águas que escoam pela superfície dos solos sem infiltrar, seja pela impermeabilidade natural do terreno, seja pelo revestimento com pisos.

ESTABILIDADE ECOSSISTEMICA. É a capacidade de o sistema ecológico retornar a um estado de equilíbrio após um distúrbio temporário. Quanto mais rapidamente ele retorna, e com menor flutuação, mais estável permanece.

ESTAÇÃO ECOLÓGICA. Modalidade de unidade de conservação que não permite atividade humana.

ESTIRÂNCIO. faixa do litoral situada entre a mais alta maré e a mais baixa.

ESTUÁRIO. 1.Tipo de foz que o curso de água se abre mais ou menos largamente. O encontro do material orgânico trazido pelos rios com os trazidos pelas marés formam um campo fértil para o nascimento e crescimento de dezenas de espécies. Mesmo que a água turva pelos detritos impeça em parte a realização da fotossíntese, a lama rica pelos detritos orgânicos émais do que suficiente para sustentar a vida de milhares de plantas e animais. 2. Uma extensão de água costeira, semifechada, que tem uma comunicação livre com o alto-mar; resultado, portanto, fortemente afetado pela atividade das marés e nele se mistura a água do mar (em geral de forma mensurável) com a água doce da drenagem terrestre. São exemplos as desembocaduras dos rios, das baías costeiras, as marismas (terrenos encharcados à beira do mar) e as extensões de água barradas por praias. Cabe considerar os estuários como ecótonos entre a água doce e os hábitats marinhos, embora não sejam, de modo algum, de transição e sim únicos (ODUM, 1972). 3. Parte terminal de um rio geralmente larga onde o escoamento fluvial é influenciado pela maré (DNAEE, 1976). 4. Forma de desaguadouro de um rio no oceano. O estuário forma uma boca única e é geralmente batido por correntes marinhas e correntes de marés, que impedem a acumulação de detritos, como ocorre nos deltas (GUERRA, 1978). 5. Área costeira, em geral semicontida, na qual a água doce se mistura com a salgada (USDT, 1980). 6. Áreas onde a água doce encontra a água salgada; baías, desembocaduras de rios, lagoas. Constituem ecossistemas delicados, são usados como local de desova de peixes (BRAILE, 1983).

ESTUÁRIO. Tipo de desembocadura de um rio no mar, caracterizada por uma abertura larga, relativamente profunda. Ambiente desfavorá-vel à acumulação de sedimentos, em virtude da ação das correntes de maré e das correntes litorâneas. A instabilidade de condições (salinidade) dificulta a vida dos organismos.

EUTROFICACAO. 1. Processo de envelhecimento dos lagos. Durante a eutroficação, o lago torna-se rico em compostos nutritivos; especialmente o nitrogênio e o fósforo, que há uma superabundância de algas (BRAILE, 1983). 2. O enriquecimento das águas por nutrientes requeridos para o crescimento vegetal; muitas vezes o superenriquecimento causado por esgotos e escoamento superficial de terras com fertilizantes agrícolas, e que resulta em crescimento bacteriano excessivo e depleção de oxigênio. Usa-se também Eutrofização.

EUTROFIZACAO. 1. Falta de oxigênio na água que pode ser ocasionada por fenômenos naturais ou artificiais, causados pela ação do homem. A eutrofização natural pode surgir por uma falta de mistura entre as águas superficiais e profundas de um ecossistema ou também por um excesso de animais na água. Ali, a luta pelo oxigêniotorna-semaiordoquealutapelaalimentação. Aeutrofizaçãopode ser originada por esgotos e efluentes ricos em fosfato, nitratos e compostos orgânicos elementos que acabam alimentando plânctons e bactérias, causando proliferação. A fauna passa a consumir mais oxigênio do que as plantas podem liberar. 2. É o enriquecimento da água com nutriente através de meios criados pelo homem, produzindo uma abundante proliferação de algas (BERON, 1981). 3. Exagerado aumento da quantidade de nutrientes em um corpo d’água, na forma de esgotos domésticos ou qualquer outro tipo de resíduo orgânico, que induz ao desenvolvimento de superpopulações de microrganismos, especialmente de algas (que são vegetais e, portanto, também fazem fotossíntese, gerando mais matéria orgânica); como os microrganismos têm, em geral, um período de vida muito curto, ao morrer aumentam a carga orgânica e a eutrofização; quando é muito forte, o oxigênio dissolvido (OD) é totalmente consumido, fazendo o ecossistema entrar em anaerobiose, causando mau cheiro, principalmente pela presença de sulfetos e gás sulfídricos; o mesmo que eutroficação. 4. Processo natural de enriquecimento de lagos, represas ou rios, resultante de um aumento de nitrogênio e fósforo na água, consequentemente da produção orgânica.

EXODINÂMICAS – são os movimentos, fluxos e ritmos provocados por agentes externos.

FAIXA DA COSTA LITORÂNEA – esta faixa vai da linha de contorno até um limite na terra da ação direta do mar. Inclui os ecossistemas formados após o limite da ação das vagas, que contem o espaço praial no qual sofre a ação das marés de lua, de sizígia, as ressacas.

FAIXA DE ORLA – fica entre os 200 metros depois da preamar em áreas não urbanizadas ou dos 50 metros em áreas urbanizadas e com a isóbata de 10 metros, ou seja, até onde o nível do mar atinge 10 metros de profundidade.

FAIXA DE RECUO. (em inglês setbacks). faixa que marca onde a água do mar chegava num trecho da linha de costa. Baseia-se nas taxas históricas de recuo da linha de costa, na incursão máxima de marés meteorológicas e nas previsões futuras de subida do nível relativo do mar.

FALÉSIA – termo usado indistintamente para designar as formas de relevo litorâneo abrupto ou escarpadas ou, ainda desnivelamento de igual aspecto no interior do continente. Relevo escarpado à beira-mar constituído por rochas ou terra. A falésia representa o resultado do trabalho do mar como, também, dos outros tipos de erosão na topografia costeira.

FLORA DE MANGUE – composta por faixas de mangue vermelho, preto e branco indo do terreno inundado ao seco e arenoso, respectivamente. Em São Luís do Maranhão quando for o caso, devem ser replantados em terrenos lamosos inundáveis a Rhizophora mangle (mangue vermelho), replantar as Avicennias germinans ou Avicennia shaueriana (mangue preto) na faixa entre a terra firme e a água, após a faixa das Rhizophoras e replantar Laguncuria racemosa (mangue branco) no bordo da terra firme. Os animais mais comuns neste tipo de ecossistema são os caranguejos, os anelídeos e as larvas de insetos (PRADO, 2011).

FONTE ARTESIANA. Fonte cuja água surge sob pressão, geralmente provocada por uma fissura ou outro tipo de abertura na camada confinante que recobre o aquífero.

FONTE DE ÁGUA MINERAL. Fonte em que a salinidade, sem considerar o bicarbonato de cálcio – Ca(HCO3)2, é superior a 1 grama/litro. Incluem as fontes radioativas e as medicinais.

FONTE TERMAL. Fonte cujas águas apresentam temperatura distintamente superior à temperatura média anual local.

FONTE. Surgência natural de água subterrânea. Existem diferentes tipos de fontes, relacionados a fatores topográficos, geomorfológicos, litológicos e estruturais. (Exs: Fonte de contato, fonte de falha, fonte de soleira, etc.).

FOTOGEOLOGIA.Fotointerpretação visando o reconhecimento da litologia, estrutura geológica, morfologia, topografia, etc. Método extremamente importante no reconhecimento de uma área

FOTOGRAMETRIA.Ciência que faz medições acuradas e mapas de fotografias aéreas (Parker, 1989, p. 1418)

FOTOINTERPRETAÇÃO.Reconhecimento, por meio de fotografias aéreas, de feições no terreno, produzidas por ação antrópica – escavações, desmatamentos, urbanização, rodovias. Processo que envolve a identificação dos elementos da imagem com os objetos do mundo real.

FRAGMENTAÇÃO – É o processo de compartimentação ecossistêmica que forma fragmentos ecológicos onde, geralmente, se apresentam dois microambientes distintos: um microambiente interior e um microambiente de borda que o envolve. Ambos os microambientes passam a ser distintos do ecossistema original.

GEOFÍSICA. 1. O estudo da Terra através de métodos físicos quantitativos, especialmente por sísmica de refração e de reflexão e, por métodos gravimétricos, magnéticos, elétricos radiométricos. 2. A aplicação de princípios físicos aos estudos da Terra, incluindo os ramos da sismologia (terremotos e ondas elásticas), geotermometria (aquecimento da Terra, fluxo de calor, vulcanologia e fontes termais), hidrologia (águas de superfície e sub-superfície, em alguns casos, incluindo a glaciologia), oceanografia, meteorologia, gravimetria e geodésia (campo gravitacional, tamanho e forma da Terra), eletricidade atmosférica e magnetismo terrestre (incluindo a ionosfera, os cinturões de Van Allen, as correntes telúricas, etc.), tectonofísica (processos geológicos na Terra), geofísica de engenharia e geofísica de exploração. (Sheriff, 973, p. 98)

GEOGRAFIA. Ciência que tem por objeto a descrição da superfície da Terra, o estudo dos seus acidentes físicos, climas, solos e vegetações e as relações entre o meio natural e os grupos. (Ferreira, 1975, p. 687)

GEOLOGIA AMBIENTAL. Aplicação dos princípios e conhecimentos geológicos aos problemas criados pela ocupação e pela exploração do homem ao meio ambiente. Inclui estudos de hidrogeologia, topografia, geologia de engenharia e geologia econômica, além dos processos, recursos e propriedades de engenharia dos materiais terrestres. Relaciona-se com os problemas ligados à construção de edifícios e facilidades de transporte, controle seguro dos resíduos sólidos e líquidos, gerenciamento de recursos hídricos, avaliação e mapeamento dos recursos minerais e rochas e, planejamento físico de longo alcance e desenvolvimento do uso da terra de modo mais eficiente e benéfico. (Bates e Jackson, 1987, p. 216) .

GEOLOGIA DE PLANEJAMENTO. Campo de aplicação do conhecimento geológico em obras de engenharia – barragens, escavações, mineração, obras viárias, portos, canais, edificações e obras de arte; análise ambiental; planejamento urbano e regional; e recuperação do meio ambiente; considerando os aspectos relacionados à geologia, confecção e utilização de cartas geotécnicas e geológicas, e legislação ambiental.

GEOMORFOLOGIA. Ciência que estuda as formas de relevo, tendo em vista a origem, estrutura, natureza das rochas, o clima da região e as diferentes forças endógenas e exógenas que, de modo geral, entram como fatores modificadores do relevo terrestre (Oliveira, 1993, p. 242) .

GEOPROCESSAMENTO. É o conjunto de metodologias que visa a Análise Espacial de Dados Georreferenciados utilizando tecnologias de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e Sistemas de Análise de Imagem (SAI), integrados à Sistemas de Gerenciamento de Bases de Dados, relacionais ou não (RDBMS, DBMS), visando a construção de modelos da realidade e, com o objetivo de dar suporte ao planejamento e à tomada de decisões, através de visualização e/ou monitoramento dos fenômenos relacionados ao Meio Físico e Biótico. (Branco, set/1998 – CPRM) .

GERENCIAMENTO COSTEIRO. 1. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro tem por objetivo orientar a utilização racional dos recursos da zona costeira, de modo a contribuir para elevar a qualidade de vida de sua população e a proteção de seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural. Instituído pela Lei n.°7.661, de 16 de maio de 1988. 2. É uma aplicação do zoneamento ambiental com normas específicas para compatibilizar as atividades econômicas com a preservação ou recuperação das características ambientais nas zonas costeiras.

GROTA. parte mais funda de um vale, buraco, fenda entre encostas.

HABITAT. Refere-se ao lugar onde um organismo vive e que atende às exigências da espécie para sua sobrevivência.

HETEROGENEIDADE DAS ILHAS – É a característica especificada da paisagem insular que é circunstanciada por praticas socioculturais próprias, acumuladas e transmitidas em razão da condição ilhéu e do contexto que configura os processos espaciais dessa construção coletiva. Consideradas ainda as crenças, nas ilhas pode-se até estabelecer o que é o sagrado ou o profano, conforme seu valor geográfico ou simbólico. Porem, quanto as crenças, elas constitui-se numa experiência primordial correspondente a uma “fundação do mundo” onde a homogeneização do espaço inexiste (ELIADE, 1992).

HIDRÁULICA . Ramo da mecânica dos fluídos que trata do escoamento da água (ou outros líquidos) em condutos ou canais abertos.

HIDROGEOLOGIA. Ciência que estuda o armazenamento e circulação das águas subterrâneas na zona saturada das formações geológicas, considerando suas propriedades físico-químicas, suas interações com o meio físico e biológico e suas reações às ações do homem (Frangipani, 1981, p. 12)

HIDROGEOQUÍMICA . Ciência que trata da composição química das águas naturais de suas variações e das causas dessas variações.

HIDROGRAFIA. 1. Ciência que trata da descrição e da medida de todas as extensões de água: oceanos, mares, rios, lagos, reservatórios, etc. 2. Em particular, cartografia das massas expostas de água, visando as necessidades da navegação. (CID)

HIDROLOGIA. É a ciência que trata da água, suas formas de ocorrência, circulação, suas propriedades físico-químicas, suas interações com o meio físico e biológico, bem como as suas reações à ação do homem. (Frangipani, 1987, p. 13)

HIDROMETEOROLOGIA. Estudo das fases atmosféricas e terrestres do ciclo hidrológico, com ênfase em suas inter-relações.

HIDROMETRIA. Ciência da medida e da análise das características físicas e químicas da água, inclusive dos métodos, técnicas e instrumentação utilizados em hidrologia (YEV, CHOW).

HIDROSFERA. Parte do globo terrestre coberta de água e gelo. (WMO)

HIDROVIA. Trecho de um curso d’água ou canal onde é possível a navegação.

HIERARQUIA ECOSSISTÊMICA. COMUNIDADE pertence ao HABITAT que pertence ao ECOSSISTEMA que pertence ao BIOMA

HIERARQUIA FLUVIAL. REGATO (arroio) é menor que RIACHO (igarapé) que é menor que RIO

HOMOGENEIDADE DO ESPAÇO. 1. É o tratamento indiferenciado dado às superfícies. 2. Visão do espaço geográfico sem distinguir especificidades paisagísticas das ilhas (PRADO, 2011).

HORIZONTES DE SOLO –

ICTIOFAUNA. Fauna de peixes de uma determinada região.

IGAPÓ – 1. área da floresta amazônica ou da Amazônia legal que se mantem alagada pela água doce, mesmo após as chuvas ou cheias dos rios. Refere-se também a vegetação típica dessas áreas. 2. Trecho da floresta invadido por enchente, após inundação dos rios, onde as águas ficam estagnadas durante algum tempo. Pântano dentro da mata

IGARAPÉ – 1. Pequeno rio, estreito e navegável, que nasce na mata e deságua num rio maior. Canal estreito entre uma ilha fluvial e outra, ou entre uma ilha e a terra firme, com passagem para apenas uma canoa. Denominação dada aos pequenos rios, na região amazônica ou da Amazônia legal. O volume d’água de um igarapé é, de modo geral, muito superior ao de um arroio. 2. Esteiro ou canal estreito que só se dá passagem a igaras ou pequenos barcos; riacho, ribeirão, ribeiro, riozinho.

ILHA. porções relativamente pequenas de terras emersas circundadas de água doce ou salgada (Guerra, 1978) .

ILHA COSTEIRA DE JUSANTE.ilha localizada na costa litorânea em geral em frente as desembocaduras de rios (ex: Cingapura, São Luís, Santos, Vancouver…)(Prado,2011)

ILHA COSTEIRA.ilha localizada na costa do litoral próxima à plataforma continental

ILHA FLUVIAL. É aquela que é circundada apenas por água doce, aparecendo no leito de um rio (Guerra, 1978).

ILHA OCEANICA. ilha localizada no oceano longe da plataforma continental ( Ex Fernando de Noronha, Havai, Galápagos…)

ILHAS MARINHAS – todas as ilhas localizadas no mar como uma formação natural de terra rodeada por água e que está acima dessa durante a maré alta (BRASIL, 1995), conforme Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar[2]

IMPACTO AMBIENTAL – 1) Introdução de matéria ou energia em um determinado ambiente, causada por atividades humanas, alterando suas propriedades físicas, químicas, biológicas ou econômicas e sociais preexistentes, que direta ou indiretamente venham a afetar a saúde, a segurança e o bem estar das populações, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 2) Qualquer alteração significativa no meio ambiente – em um ou mais de seus componentes – provocada por uma ação humana. 3) Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: (I) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (II) as atividades sociais e econômicas; (III) a biota; (IV) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (V) a qualidade dos recursos ambientais.

IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL. Todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados (Resolução CONAMA 237/97).

IMPACTO AMBIENTAL. (1) Quaisquer modificações, benéficas ou não, resultantes das atividades, produtos ou serviços de uma operação de manejo florestal da unidade de manejo florestal. (2) Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, diretamente, afetem: (I) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (II) as atividades sociais e econômicas; (III) a biota; (IV) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (V) a qualidade dos recursos ambientais (Resolução CONAMA Nº 001 de 23.01.86). (3) Qualquer alteração no sistema ambiental físico, químico, biológico, cultural e socioeconômico que possa ser atribuída a atividades humanas relativas às alternativas em estudo para satisfazer as necessidades de um projeto (CANTER, 1977). (4) Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia (ARRUDA et allii, 2001).

IMPOSTO – Tipo de tributo para o qual não há uma contrapartida específica. Nós pagamos Imposto de Renda porque temos renda; pagamos IPTU, porque temos uma casa, um apartamento, um terreno; pagamos IPVA, porque temos um automóvel, um barco, um avião, etc. (NOGUEIRA, 2012).

INCLINAÇÃO MAGNÉTICA. Ângulo que uma agulha magnética faz com o plano do horizonte.

INCLINAÇÃO. Ângulo formado por uma camada, dique ou fratura com o plano do horizonte, tomado perpendicularmente à sua interseção. As camadas horizontais apresentam inclinação de 0º e as verticais de 90º. A perpendicular à linha de inclinação chama-se direção da camada.

INDICADOR. São variáveis perfeitamente identificáveis, utilizadas para caracterizar (quantificar ou qualificar) os objetivos, metas ou resultados (ARRUDA et allii, 2001).

INDICADORES AMBIENTAIS. (1) Conjunto de espécies, substâncias e grandezas físicas do ambiente, capazes de detectar alterações no ar, água e solo, na medida em que apresentam sensibilidade a essas alterações. (2) Espécies indicadoras são certas espécies que têm exigências biológicas bem definidas e permitem conhecer os meios possuidores de características especiais (DAJOZ, 1973).

INDICADORES DO SOLO. Plantas que, pelo fato de brotarem primordial ou exclusivamente em determinados solos, revelam suas propriedades. É o caso da soja, que indica que o solo onde ocorre é rico em nitrogênio.

INUNDAÇÃO. É o efeito de fenômenos meteorológicos, tais como chuvas, ciclones e degelos, que causam acumulações temporais de água, em terrenos que se caracterizam por deficiência de drenagem, o que impede o desaguamento acelerado desses volumes (SAHOP, 1978).

INVENTÁRIO FLORESTAL. Atividade que compreende a descrição de uma população florestal previamente definida. O caráter de posse, estimativas que demonstram qualitativa e quantitativamente o povoamento (Portaria Normativa IBDF 302/84).

IRRIGAÇÃO. Aplicação racional de águas para as plantas. Ato de rega.

ISÓBATA – linha que une pontos de igual profundidade

JUSANTE – 1. parte do rio situada da desembocadura até o limite inundável pelo mar. As águas nesta parte do rio são salobras, em geral. O conjunto de elementos da paisagem presentes nesta porção do rio formam o sistema de jusante. 2) Na direção da corrente, rio abaixo (DNAEE, 1976). 3. Denomina-se a uma área que fica abaixo da outra, ao se considerar a corrente fluvial pela qual é banhada. Costuma-se também empregar a expressão “relevo de jusante” ao se descrever uma região que está numa posição mais baixa em relação ao ponto considerado (Guerra, 1978). 4. Diz-se de uma área ou de um ponto que fica abaixo de outro, ao se considerar uma corrente fluvial ou tubulação na direção da foz, do final (Carvalho, 1981).

LAGO DISTRÓFICO.Lago de águas pardas, húmicos e pantanosos. Apresentam alta concentração de ácido húmico e é freqüente a aparição de turfa nas margens” (Diccionario de la Naturaleza, 1987)

LAGO EUTRÓFICO. Lago ou represamento contendo água rica em nutrientes, surgindo como conseqüência desse fato um crescimento excessivo de algas” (ACIESP, 1980).

LAGO OLIGOTRÓFICO. Lago ou represamento pobre em nutrientes, caracterizado por baixa quantidade de algas planctônicas” (ACIESP, 1980).

LAGO. 1. Um dos hábitats lênticos (de águas quietas). Nos lagos, as zonas limnéticas e profundas são relativamente grandes em comparação com a zona litoral” (Odum, 1972). 2. Massa continental de água superficial de extensão considerável” (DNAEE, 1976). 3. Depressões do solo produzidas por causas diversas e cheias de águas confinadas, mais ou menos tranqüilas, pois dependem da área ocupada pelas mesmas. As formas, as profundidades e as extensões dos lagos são muito variáveis. Geralmente, são alimentados por um ou mais ‘rios afluentes’. Possuem também ‘rios emissários’, o que evita seu transbordamento” (Guerra, 1978).

LAGOA – depressão de formas variadas – principalmente tendendo a circulares – de profundidades pequenas e cheia de água doce ou salgada. 2 “Um dos hábitats lênticos (águas quietas) (…) são extensões pequenas de água em que a zona litoral é relativamente grande e as regiões limnética e profunda são pequenas ou ausentes” (Odum, 1972). 3.Pequeno reservatório natural ou artificial” (DNAEE, 1976) . 4. Depressão de formas variadas – principalmente tendente a circulares – de profundidades pequenas e cheias de água salgada ou doce. As lagoas podem ser definidas como lagos de pequena extensão e profundidade (…). Muito comum é reservarmos a denominação ‘lagoa’ para as lagunas situadas nas bordas litorâneas que possuem ligação com o oceano” (Guerra, 1978).

LAGOA AERADA.”Lagoa de tratamento de água residuária artificial ou natural, em que a aeração mecânica ou por ar difuso é usada para suprir a maior parte de oxigênio necessário” (ABNT, 1973).

LAGOA AERÓBIA.”Lagoa de oxidação em que o processo biológico de tratamento é predominantemente aeróbio. Estas lagoas têm sua atividade baseada na simbiose entre algas e bactérias. Estas decompõem a matéria orgânica produzindo gás carbônico, nitratos e fosfatos que nutrem as algas, que pela ação da luz solar transformam o gás carbônico em hidratos de carbono, libertando oxigênio que é utilizado de novo pelas bactérias e assim por diante” (Carvalho, 1981).

LAGOA ANAERÓBIA. “Lagoa de oxidação em que o processo biológico é predominantemente anaeróbio. Nestas lagoas, a estabilização não conta com o curso do oxigênio dissolvido, de maneira que os organismos existentes têm de remover o oxigênio dos compostos das águas residuárias, a fim de retirar a energia para sobreviverem. É um processo que a rigor não se pode distinguir daquele que tem lugar nos tanques sépticos (Carvalho, 1981).

LAGUNA. 1. Massa de água pouco profunda, ligada ao mar por um canal pequeno e raso. 2. depressão contendo água salobra ou salgada, localizada na borda litorânea. A separação das águas da laguna das do mar pode-se fazer por um obstáculo mais ou menos efetivo, mas não é rara a existência de canais, pondo em comunicação as duas águas. Na maioria das vezes, se usa erradamente o termo lagoa ao invés de laguna. 3. “São ecossistemas formados em depressões, abaixo do nível do mar, e dele separados por cordões litorâneos. Esses cordões podem isolá-las totalmente do oceano, formando lagunas fechadas ou semifechadas, ou simplesmente permanecem em contato permanente com o mar, através de canais” (Azevedo apud CEUFF, 1984).

LÂMINA DE ÁGUA. Quantidade de água expressa na forma de altura (m). O mesmo que altura de agua ou nível de água.

LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS. Ação que deposita na natureza dejetos líquidos, decorrentes principalmente de processos, tais como os esgotos.

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. Conjunto de regulamentos jurídicos especificamente dirigidos às atividades que afetam a qualidade do meio ambiente (Shane apud Interim Mekong Committee, 1982).

LENÇOL FREÁTICO OU DE ÁGUA – 1) Lençol d’água subterrâneo limitado superiormente por uma superfície livre (a pressão atmosférica normal) (DNAEE, 1978). 2) Superfície superior da água subterrânea ou da zona de saturação (ACIESP, 1980). 3) Lençol d’água subterrâneo que se encontra em pressão normal e que se formou em profundidade relativamente pequena (Carvalho, 1981).

LICENÇA AMBIENTAL. Certificado expedido pela CECA ou por delegação desta, pela FEEMA, a requerimento do interessado, atestatório de que, do ponto de vista da proteção do meio ambiente, o empreendimento ou atividade está em condições de ter prosseguimento. Tem sua vigência subordinada ao estrito cumprimento das condições de sua expedição.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO. Expedida com base no projeto executivo final. Autoriza o início da implantação do equipamento ou atividade poluidora, subordinando-se a condições de construção, operação e outras expressamente especificadas (Del. CECA n° 03, de 28.12.77). (…) autorizando o início da implantação (da atividade), de acordo com as especificações constantes no Projeto Executivo aprovado (Decreto n° 88.351, de 1.06.83).

LICENÇA DE OPERAÇÃO. 1) Expedida com base em vistoria, teste de operação ou qualquer outro meio técnico de verificação. Autoriza a operação de equipamento ou de atividade poluidora subordinando sua continuidade ao cumprimento das condições de concessão da Licença de Instalação (LI) e da Licença de operação (LO) (Del. CECA Decreto n° 3, de 28.12.77). 2) Autoriza, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle da poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) (Decreto n° 88.351, de 1.06.83).

LICENÇA PRÉVIA. 1) Expedida na fase inicial do planejamento da atividade. Fundamentada em informações formalmente prestadas pelo interessado, especifica as condições básicas a serem atendidas durante a instalação e funcionamento do equipamento ou atividade poluidora. Sua concessão implica compromisso da entidade poluidora de manter o projeto final compatível com as condições do deferimento (Del. CECA n° 03, de 28.12.77). 2) Na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo (Decreto n° 88.351, de 1.06.83).

LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Instrumento de política ambiental instituído em âmbito nacional pela Lei n° 6.938, de 31.08.81, e regulamentado pelo Decreto n° 88.351, de 1.06.83, que consiste em um processo destinado a condicionar a construção, a instalação, o funcionamento e a ampliação de estabelecimento de atividades poluidoras ou que utilizem recursos ambientais ao prévio licenciamento, por autoridade de ambiental competente. A legislação prevê a expedição de três licenças ambientais, todas obrigatórias, independentes de outras licenças e autorizações exigíveis pelo Poder Público: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) (art. 20 do referido decreto). FEEMA – Dicionário Básico do Meio Ambiente.

LINHA DA COSTA . (em inglês shore) 1. é a zona compreendida entre o nível da maré baixa e da ação das ondas da maré alta. Pode ser dividida em “foreshore” e “backshore”. 2. é onde termina a tipologia ecossistêmica marinha e vai até o recuo máximo, depois do limite da baixa-mar. Ela inclui parte dos ecossistemas depois da preamar e toda a área vegetada, mas não as praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos, restingas, manguezais, marismas, lagunas, estuários, canais ou braços de mar são tipologias ecossistêmicas específicas.

LINHA DE CONTORNO – é definida pelo limite entre o mar e a terra e varia conforme a maré. Referencia o inicio da faixa da costa litorânea. Referencia o inicio da beira-mar ou face da praia. Coincide com a linha de preamar e o fim do estirâncio. As marés normais se limitam a essa linha, porém as marés de lua e de tempestades a ultrapassam.

Figura 4– Limites do Mar – Comparação dos termos da norma legal em relação à borda. (Desenho: Barbara Prado, 2011)

LINHA DA PREAMAR MÉDIA DE 1831 PRESUMIDA – LPM/1831 – Linha demarcada em 1831 que Recomenda –se que a SPU reveja e modifique seus critérios e procedimentos na localização da LPM/1831, principalmente no que se refere ao conteúdo da sua Instrução Normativa IN Nº 2, de 12 de março de 2001.

LINHA DE CUMEADA. (sinônimo Divisor de Águas) – Linha limite ou fronteira que separa bacias de drenagem adjacentes. (CID). Linha que une os pontos mais altos de uma sequência de morros ou de montanhas que divide águas pluviais.

LIXIVIAÇÃO. 1) Locamento ou arraste, por meio da água, de certas substâncias contidas nos resíduos sólidos urbanos (ABNT). 2) Arraste de sais pela percolação da água, através da camada de solo explorada pelas raízes das plantas (FEEMA – Dicionário Básico do Meio Ambiente).

MANANCIAL. 1) Qualquer corpo d’água superficial ou subterrâneo utilizado para finas humano, industrial, animal ou de irrigação. 2) Conceituação de fonte de abastecimento de água que pode ser, por exemplo, um rio, um lago, uma nascente ou poço, proveniente do lençol freático ou do lençol profundo (CETESB, s/d). 3) Nascente de água, fonte perene e abundante. Também usado para descrever um curso de água utilizado como fonte de abastecimento público.

MANGUE – 1. é a árvore que cresce próxima a água a salgada e água doce em áreas inundáveis ou próximas a elas. Ocorre nas costas abrigadas da ação direta do mar. A flora presente no manguezal compõe a floresta de mangue. 2. plantas dotadas de raízes-escoras que em geral vegetam em terreno pantanoso das margens das lagoas, portos, desaguadouros dos rios. 3. Vegetação halófita tropical de mata (ou, raramente, escrube) de algumas poucas espécies que crescem na vasa marítima da costa ou no estuário dos rios (palavra mangue propriamente pertence às plantas e não à comunidade) (ACIESP, 1980).

MANGUEZAL. (em inglês mangrove). 1. Ecossistemas litorâneos que ocorrem em terrenos baixos, sujeitos à ação da maré, localizados em áreas relativamente abrigadas, tais como baías, estuários e lagunas. São normalmente constituídos de vasas lodosas recentes, as quais se associa tipo particular de flora e fauna (FEEMA, proposta de Decreto de regulamentação da Lei n ° 690/84). 2. Conjunto de comunidades vegetais que se estendem pelo litoral tropical, situadas em reentrâncias da costa, próximas à desembocadura de cursos d’água e sempre sujeitas à influência das marés (Del. CECA n° 063, de 28.02.80). 3.. O manguezal é a área constituída pelo solo lamoso, pelas águas doces e salgadas que por ela circulam, pela fauna e a flora, pelo ar. O terreno baixo, junto à costa é sujeito às inundações das marés, na quase totalidade, formados de vasas (lamas) de depósitos recentes, onde sua floresta de mangue, além de ser fundamental para a reprodução da fauna marinha, é ainda essencial para proteger a linha da costa. O enfraquecimento das barreiras vegetais nesta linha favorecem a invasão do mar e amplificam os danos causados pelas tempestades. Devido à tal importância, as áreas de mangue devem ser sempre replantadas.

MARÉ – 1. é o fluxo e refluxo periódico das águas do mar que, duas vezes por dia, sobem (preamar) e descem (baixa-mar) alternativamente. A implicação geomorfológica está relacionada, de forma indireta, com o modelado litorâneo, ou seja, a ação das ondas sobre o litoral pode torna-se mais acentuada nos locais onde as marés são maiores. 2. Elevação e abaixamento periódico das águas nos oceanos e grandes lagos, resultantes da ação gravitacional da lua e do sol sobre a Terra a girar” (DNAEE, 1976). 3. É o fluxo e refluxo periódico das águas do mar que, duas vezes por dia, sobem (preamar) e descem (baixa-mar), alternativamente (Guerra, 1978).

MARÉ MORTA OU Maré de Quadratura – É a maré de pequena amplitude que ocorre no dia seguinte ao dia de lua em quarto crescente ou quarto minguante (a cada 14 dias).

MARÉ DE SIZÍGIA – É a maré de maior amplitude que ocorre um a dois dias após a Lua Cheia e a Lua Nova ( a cada 14 dias).

MARÉ NEGRA “Termo usado pelos ecologistas para designar as grandes manchas de óleo provenientes de desastres com terminais de óleo e navios petroleiros, e que, por vezes, poluem grandes extensões da superfície dos oceanos”(Carvalho, 1981).

MARÉ VERMELHA. “Ocorre pela proliferação ou “bloom” de um tipo de plâncton com cor avermelhada, que causa mortandade de peixes. É um fenômeno natural, muitas vezes auxiliado pela presença de fósforo dos detergentes” (Braile, 1992).

MATA CILIAR. Mata que cresce naturalmente nas margens de rios ou córregos ou foi reposta, parcial ou totalmente, pelo homem. Sua função de proteção aos rios é comparada aos cílios que protegem os olhos, daí seu nome. http://www.tabuademares.com/mares/tipos-mares

MEANDRO. Sinuosidade do curso de um rio, constituída por duas curvaturas consecutivas, onde o escoamento se dá no sentido dos ponteiros do relógio em uma e em sentido contrário na outra. (CID)

MEIO AMBIENTE. Conjunto dos fatores físicos, químicos, biológicos onde vive o homem (com os fatores econômicos, sociais e culturais) e tudo o mais que envolve um organismo: meio ambiente construído – áreas construídas e consideradas como o meio ambiente no qual os seres humanos vivem; meio ambiente e desenvolvimento – a relação de harmonia que deve existir entre o meio ambiente protegido e sadio e um processo de desenvolvimento ecologicamente equilibrado e voltado para o bem estar social; proteção ao meio ambiente (proteção ambiental) – ação de proteção ao meio ambiente através da regulamentação das descargas de lixo, da emissão de poluentes e de outras atividades humanas. (Brigadão, 1992, p. 157).

MOLHE. (em inglês jetties or groins) 1. contenções perpendiculares à linha da praia que entram no mar. 2. conjunto de contenções perpendiculares a linha da praia dispostas a cada 150 metros aproximadamente.

MOLHE DE TETRAPÓDES EM CONCRETO. (em inglês giant concrete bagel sculpture). Molhes formados por peças de concreto pré-moldado na forma de tetrápodes que se encaixam e se estruturam por causa da sua forma.

MONTANTE. 1) todo água do rio desce ao mar, logo, montante é a direção oposta à corrente. 2) Diz-se do lugar situado acima de outro, tomando-se em consideração a corrente fluvial que passa na região. O relevo de montante é, por conseguinte, aquele que está mais próximo das cabeceiras de um curso d’água, enquanto o de jusante está mais próximo da foz (Guerra, 1978). 3. parte do rio que fica acima da jusante e não recebe influência direta das águas do mar, pode corresponder a todo curso do rio acima ou à porção que envolve as nascentes do rio. O conjunto de elementos da paisagem presentes nesta porção do rio formam o sistema de montante.

NASCENTE. Ponto no solo ou numa rocha de onde a água flui naturalmente para a superfície do terreno ou para uma massa de água.

NÍVEL DE REDUÇÃO (NR) – Plano de referência ao qual todas as profundidades cartografadas estão relacionadas. É definido, segundo a Organização Hidrográfica Internacional, como “um plano tão baixo que a maré, em condições normais, não fique abaixo dele”.

OFFSHORE – é toda a zona que se estende da linha de arrebentação em direção às águas mais profundas no oceano.

OLHO D’ÁGUA. 1. Local onde se verifica o aparecimento de água por afloramento do lençol freático” (Resolução no. 04, de 18.09.85, do CONAMA). 2. “Designação dada aos locais onde se verifica o aparecimento de uma fonte ou mina d’água. As áreas onde aparecem olhos-d’água são, geralmente, planas e brejosas” (Guerra, 1978).

ON-SHORE – é toda a zona que se estende da linha de arrebentação em direção a terra firme.

ONDA DE CHEIA. 1. “Elevação do nível das águas de um rio até o pico e subseqüente recessão, causada por um período de precipitação, fusão das neves, ruptura da barragem ou liberação de água por central elétrica” (DNAEE, 1976). 2. “Conjunto constituído por uma fase de enchente e subseqüente fase de vazante” (ACIESP, 1980).

ORLA – é uma faixa[3]situada entre a linha da costa onde termina a tipologia ecossistêmica e vai até o recuo máximo, depois do limite da baixa-mar. Ela inclui parte dos ecossistemas depois da preamar e toda a área vegetada, mas não as praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos, restingas, manguezais, marismas, lagunas, estuários, canais ou braços de mar são tipologias ecossistêmicas específicas.

OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS (ou de Águas) – Ato administrativo (concessão ou autorização) do poder público que permite a utilização de recursos hídricos. Tem o objetivo de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos de água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água pelos usuários.

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR.

OUTORGANTE DE USO DE ÁGUA – Entidade ou órgão público com as funções, dadas pela legislação, de apreciar as solicitações e dar autorização ou concessão para utilização dos recursos hídricos.

PADRÃO. Em sentido restrito, padrão é o nível ou grau de qualidade de um elemento (substância ou produto), que é próprio ou adequado a um determinado propósito. Os padrões são estabelecidos pelas autoridades, como regra para medidas de quantidade, peso, extensão ou valor dos elementos. Nas ciências ambientais, são de uso corrente os padrões de qualidade ambiental e dos componentes do meio ambiente, bem como os padrões de lançamento de poluentes. Assim, a DZ 302 – Usos Benéficos da Água – Definições e Conceitos Gerais (PRONOL/FEEMA) define padrões como limites quantitativos e qualitativos oficiais, regularmente estabelecidos.

PADRÕES AMBIENTAIS. Estabelece o nível ou grau de qualidade exigido pela legislação ambiental para parâmetros de um determinado componente ambiental. Em sentido restrito, padrão é o nível ou grau de qualidade de um elemento (substância, produto ou serviço) que é próprio ou adequado a um determinado propósito. Os padrões são estabelecidos pelas autoridades como regra para medidas de quantidade, peso, extensão ou valor dos elementos. Na gestão ambiental, são de uso corrente os padrões de qualidade ambiental e dos componentes do meio ambiente, bem como os padrões (ARRUDA et allii, 2001).

PADRÕES DA QUALIDADE DA ÁGUA. Plano par o controle da qualidade da água, contemplando quatro elementos principais: o uso da água (recreação, abastecimento, preservação dos peixes e dos animais selvagens, industrial, agrícola); os critérios para a proteção desses usos; os planos de tratamento (para o necessário melhoramento dos sistemas de esgotamento urbano e industrial); e a legislação antipoluição para proteger a água de boa qualidade existente (The World Bank, 1978). Conjunto de parâmetros e respectivos limites, em relação aos quais os resultados dos exames de uma amostra de água são comparados para se aglutinar sua qualidade para determinado fim (CARVALHO, 1981).

PADRÕES DE BALNEABILIDADE. Condições limitantes estabelecidas para a qualidade das águas doces, salobras e salinas destinadas à recreação de contato primário (banho público).

PADRÕES DE EFLUENTES (líquido). Padrões a serem obedecidos pelos lançamentos diretos e indiretos de efluentes líquidos, provenientes de atividades poluidoras, em águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas (PRONOL/FEEMA NT 202).

PADRÕES DE EMISSÃO. Maior quantidade de um determinado poluente que pode ser legalmente lançado de uma única fonte ao ar. No Brasil, os padrões de emissão são estabelecidos pelo Ibama ou pelos Órgãos Estaduais de Controle.

PADRÕES DE POTABILIDADE. São as quantidades limites que, com relação aos diversos elementos, podem ser tolerados nas águas de abastecimento, quantidades essas fixadas, em geral, por leis, decretos ou regulamentos regionais (ABNT, 1973). Os padrões de potabilidade foram estabelecidos pela Portaria nº 56/Bsb de 14.03.77, baixada pelo Ministério da Saúde, em cumprimento ao Decreto nº 78367 de 09.03.77.

PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL. Condições limitantes da qualidade ambiental, muitas vezes expressas em termos numéricos, usualmente estabelecidos por lei e sob jurisdição específica, para a proteção da saúde e do bem-estar dos homens (MUNN, 1979) .

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR. (1) Os níveis de poluente prescritos para o ar exterior, que por lei não podem ser excedidos em um termo e uma área geográfica determinados (The World Bank, 1978). (2) É o limite do nível de poluentes do ar atmosférico que legalmente não pode ser excedido, durante um tempo específico, em uma área geográfica específica (BRAILE, 1983). (3) Limites de concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassados, poderão afetar a saúde, a segurança eo bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral (Resolução CONAMA 003/90).

PAISAGEM – representa um estado de transformação espacial, mutável e em constante atividade, que é caracterizável pelo conjunto sistêmico e interativo de elementos geofísicos, fauno-florísticos, sociais e artefatos.

PAISAGEM NATURAL. Um mosaico composto de ecossistemas interativos resultado da influência de interações geológicas, topográficas, edáficas (solo), climáticas, bióticas e humanas em uma dada área.

PANTANAL. (1) Denominação dada a uma unidade geomorfológica do Estado do Mato Grosso (atualmente , Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). brange esta unidade uma área de 388.995 km2. Geomorfologicamente, o Pantanal pode ser definido por uma extensa planície de sedimentos holocênicos, onde se encontram alguns blocos falhados (GUERRA, 1978). (2) É o conjunto de vegetação que se desenvolve na região do pantanal, no oeste de Mato Grosso, a uma altitude de 100 a 200 metros, nas proximidades dos rios da bacia do Rio Paraguai. As enchentes destes rios, de outubro a março, cobrem vastas regiões que podem se mostrar secas de abril a setembro. Estes fenômenos propiciam ali uma grande quantidade de pontos dotados de condições ecológicas as mais diferentes (CARVALHO, 1981).

PÂNTANO. (1) Terreno plano, constituindo baixadas inundadas, junto aos rios (GUERRA, 1978). (2) Terras baixas, inundadas na estação chuvosa e, em geral, constantemente encharcadas (DNAEE, 1976). (3) Em estudos de vegetação, área com solo permanentemente coberto de alguns centímetros de água ou com lençol freático dentro de alguns centímetros abaixo da superfície e o solo encharcado, e que sustenta plantas lenhosas (fisionomia de savana, escrube, arvoredo ou floresta) (ACIESP, 1980).

PAREDÕES. (em inglês seawal or waterfront) . contenções paralelas a linha da praia geralmente em madeira, ferro, concreto ou pedra, formados por represamento, edificações, vias litorâneas, entre outros. O efeito dos paredões ao longo da costa é a erosão e a perda gradual da praia, cujos sedimentos são levados para além da estrutura de contenção. Isto pode talvez preservar um espaço interno represado por uma contenção, se a erosão não for muito intensa, pois a perda de praia atua no desabamento da própria estrutura.

PARQUE NACIONAL. (1) Áreas geográficas extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de preservação permanente, submetidas à condição de inalienabilidade e indisponibilidade de todos. Os parques nacionais destinam-se a fins científicos, culturais, educativos e recreativos, e criados e administrados pelo Governo Federal constituem-se bens da união destinados ao uso comum do povo, cabendo às autoridades motivadas pelas razões de sua criação preservá-los e mantê-los intocáveis. (Decreto Federal 84 017/79, artigo 1o). No Brasil, atualmente existem 45 Parques Nacionais. (2) São áreas geográficas extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de preservação permanente, submetidas à condição de inalienabilidade e indisponibilidade de seu todo (ARRUDA et allii, 2001). (3) PARNA – Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e Interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (ARRUDA et allii, 2001).

PARQUES ESTADUAIS. Áreas delimitadas e pertencentes ao poder público com o objetivo de proteger unidades representativas de um ou mais ecossistemas naturais, visando à conservação de seus recursos genéticos, à investigação científica e possibilitando a visitação pública com fins educativos, culturais e recreativos.

PARQUES ZOOLÓGICOS. Instituições em que se mantêm em cativeiro, sob condições adequadas, animais de diferentes espécies, visando à educação, cultura e entretenimento popular, bem como ao estudo da biologia animal, buscando o conhecimento de seus costumes e necessidades com vista às diretrizes seguras para sua conservação e proteção.

PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO. Os bens de natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos da sociedade brasileira, nos quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, paleontológico e científico (Constituição Brasileira, 1988).

PECULIARIDADES AMBIENTAIS. A expressão envolve os sistemas ambientais, alterados ou não, destacando os componentes bióticos e abióticos, seus fatores, seus processos naturais, seus atributos (qualidade, valor sociocultural), os patrimônios culturais, cênicos, da biodiversidade que se destacam pela raridade, potencialidade ou fragilidade. Envolvem também a tipologia e a qualificação dos recursos naturais (ARRUDA et allii, 2001).

PEDOLOGIA. (1) Ciência que estuda os solos. Estudo da origem e desenvolvimento dos diversos tipos de solos. (2) Ciência que estuda a composição, aspecto, formação e propriedades do solo. Relaciona-se com a geologia e a agronomia. (3) A Pedologia, como ramo da Ciência do Solo, trata de estudos relacionados com a identificação, a formação, a classificação e o mapeamento dos solos. As informações geradas por esses estudos pedológicos, além de sua utilização pelos demais ramos da Ciência do Solo, encontram aplicação nas mais diversas áreas da ciência, como Agronomia, Geografia, Geologia, Engenharia, Arqueologia, Biologia, Medicina e outras mais. A Pedologia é uma área de pesquisa desafiadora, pois trata da formação e distribuição espacial dos solos na paisagem, com suas implicações socioambientais (SBCS,2019).

PELOTIZAÇÃO. Processo que consiste em submeter um minério a um tratamento visando aglomerá-lo, tornando operações metalúrgicas subsequentes.

PENINSULA. Região cercada de água por todos os lados, exceto por um, pelo qual se liga a um continente. As penínsulas mais importantes são: na Europa, a península Escandinava, a Balcânica, a Itálica, a Jutlândia e a Ibérica; na Ásia, a Industânica, a Arábica e a da Coréia; no continente americano, a do Labrador, a da Flórida, a da Califórnia e a de Yucatan (Glossário Libreria, 2003). 2. São fenomenos exclusivamnte continentais e nao ocorrem nas ilhas,nestas sao chamadas pontas ou pontais (Elissalde, 2007). 3. Enquanto a insula é a ilha a peninsusula é a porçao ligada ao continente. 4. terno usado para designar uma saliência de terra de grande proporção, exclusivamente relacionado ao continente. 5. A descontinuidade da península por erosão ou alagamento do mar forma a insula ou ilha. 6. Sao Luis não é uma península, embora seja assim confundida (Prado, 2011). 7. A Ponta d’Áreia em São Luís do Maranhão não é península (Prado, 2011).

PENTIMENTO. Vestígio de uma composição anterior ou de alterações em um quadro, tornadas visíveis (esp. em pinturas a óleo) com a passagem do tempo.

PERCOLAÇÃO – 1) Movimento da água através de interstícios de uma substância, como através do solo (Carvalho, 1981). 2) Movimento de água através dos poros ou fissuras de um solo ou rocha, sob pressão hidrodinâmica, exceto quando o movimento ocorre através de aberturas amplas, tais como covas (ACIESP, 1980). 3) Tipo de escoamento laminar que se produz nos interstícios de um material poroso saturado sob a ação de gradientes hidráulicos moderados, dirigidos principalmente para baixo.

PERCOLAÇÃO. (1) Movimento de penetração da água, no solo e subsolo. Este movimento geralmente é lento e vai dar origem ao lençol freático (GUERRA, 1978). (2) Movimento da água através de interstícios de uma substância, como através do solo (CARVALHO, 1981). (3) Movimento de água através dos poros ou fissuras de um solo ou rocha, sob pressão hidrodinâmica, exceto quando o movimento ocorre através de aberturas amplas, tais como covas (ACIESP, 1980).

PERFIL DE SOLO. Sucessão dos horizontes do solo.

PERFIL LITORÂNEO – delineamento da linha da costa, onde estão inseridos um conjunto de formas nas quais se faz sentir a influência marinha.

PESCA AMADORA. Aquela praticada por brasileiros ou estrangeiros com a finalidade de lazer ou desporto, sem finalidade comercial (Portaria IBAMA 1.583/89).

PESCA CIENTÍFICA. Pesca exercida unicamente com fins de pesquisas por instituições ou pessoas devidamente habilitadas para esse fim (Decreto-Lei 221/89).

PESCA COMERCIAL. Pesca que tem por finalidade realizar atos de comércio na forma da legislação em vigor (Decreto-Lei 221/647.

PESCA DESPORTIVA. Pesca que se pratica com linha de mão, por meio de aparelhos de mergulho ou quaisquer outros permitidos pela autoridade competente, e que em nenhuma hipótese venha a importar em atividade comercial (Decreto-Lei 221/67).

PESCA. Ato tendente a capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de vida podendo efetuar-se com fins, desportivos ou científicos (Decreto-Lei 221/67).

PESQUE-PAGUE. 1. Pessoa física ou jurídica que mantém estabelecimento constituído de tanques ou viveiros com peixes para exploração comercial da pesca amadora (Portaria IBAMA 136/98). 2. Parque privado destinado a recreação e exploração comercial da pesca amadora.

- (1) Em química, a medida quantitativa da acidez ou basicidade (alcalinidade) de uma solução líquida. A medida da acidez ou alcalinidade de um material líquido ou sólido. É representado em uma escala de zero a 14 com o valor 7 representando o estado neutro, o valor zero o mais ácido e o valor 14 o mais alcalino (The Work Bank, 1978). (2) É o logaritmo do inverso da concentração hidrogênica e por este motivio o índice de ácido-alcalinidade da água ou de outro líquido, ou até mesmo dos solos. As águas chamadas duras têm pH alto (maior que 7) e as brandas, baixa (menor que 7) (CARVALHO, 1981).

PIB (Produto Interno Bruto). Soma de todas as riquezas produzidas dentro do território econômico do País, independente de sua origem.

PICO. Cimo agudo de um monte.

PIEMONTE – Forma do terreno fronteiriço às montanhas, definido pela quebra de um gradiente mais forte a um gradiente mais fraco e que pode passar gradualmente à várzea ou planície de inundação. Os sedimentos formados nos piemontes constituem os depósitos de tálus e cones aluviais.

PÍER. Embarcadouro.

PIRACEMA. (1) Processo de subida dos cardumes de peixes até a nascente dos rios, com a finalidade de se reproduzirem. (2) Migração animal de grandes cardumes de peixes rio acima na época da desova ou com as primeiras chuvas.

PISCICULTURA. Arte de criar e multiplicar peixes .

PLANALTO – extensão de terrenos sedimentares mais ou menos planos, situados em altitudes variáveis. Em geomorfologia usa-se, às vezes, este termo como sinônimo de superfície pouco acidentada, para designar grandes massas de relevo arrasadas pela erosão, constituindo uma superfície de erosão. Diz-se, então que a superfície do planalto é muito regular.

PLANALTO. Extensão da superfície do terreno, elevada sobre o nível do mar, quase sem acidentes, contrastando com os terrenos acidentados que lhe ficam adjacentes.

PLÂNCTON. (1)Conjunto de pequenos seres. Conjunto de seres vivos (vegetais e animais) que flutuam passivamente na superfície de lagos ou oceanos. A espécie vegetal é chamada fitoplâncton e a animal recebe o nome de zooplâncton. O plâncton constitui a base das cadeias alimentares dos oceanos. (2) Organismos comumente microscópicos: os vegetais (fitoplâncton, por exemplo, algas e bactérias) ou animais (zooplâncton, por exemplo, Crustácea, Rotatória) que flutuam na zona superficial iluminada da água marinha ou lacutre, fonte principal de alimento dos animais marinhos (GOODLAND, 1975). (3) Conjunto de organismos que vivem na água e que, apesar de possuírem movimentos próprios, são incapazes de vencer correntezas, sendo arrastados passivamente (ACIESP, 1980).

PLANÍCIE ALUVIAL. (1) Planície formada pela deposição de material aluvial erodido em áreas mais elevadas (DNAEE, 1976). (2) São aquelas justapostas ao fluxo fluvial, têm formas alongadas (quando de nível de base local) e são produzidas pelos depósitos deixados pelos rios (GUERRA, 1978).

PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO. Terras planas, próximas ao fundo do vale de um rio, inundadas quando o escoamento do curso d´água excede a capacidade normal do canal (DNAEE, 1976).

PLANÍCIE. Extensão de terreno, mais ou menos considerável, de aspecto plano ou de poucos acidentes. Planície fluvial: zona plana nas bacias dos cursos de água, próxima dos respectivos leitos.

PLANO DA PAISAGEM. Conjunto de levantamentos e diagnósticos sobre os usos e a ocupação do solo, os riscos destas utilizações, os conflitos ecossistêmicos, culturais e urbanísticos e as potencialidades de desenvolvimento humano a partir da analise da paisagem. O plano da paisagem é o instrumento fundador dos Planos Diretores e das Leis de Uso e Ocupação do Solo (PRADO, 2013).

PLANO DE GESTÃO. Conjunto de ações pactuadas entre os atores sociais interessados na conservação e/ou preservação ambiental de uma determinada área, constituindo projetos setoriais e integrados contendo as medidas necessárias à gestão do território (ARRUDA et allii, 2001).

PLANO DE MANEJO FLORESTAL E PLANO OPERACIONAL ANUAL. O plano de manejo florestal e os planos operacionais são documentos escritos baseados em critérios técnicos adequados, em conformidade com a legislação ambiental e outras leis nacionais disponíveis. O plano de manejo se refere ao ordenamento das atividades florestais na unidade de manejo como um todo e o plano operacional anual se refere às atividades específicas naquele ano.

PLANO DE MANEJO. (1) Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, incluindo a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade, segundo o Roteiro Metodológico (ARRUDA et allii, 2001). (2) Projeto dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico, determine o zoneamento de um Parque Nacional, caracterizando cada uma das suas zonas e propondo seu desenvolvimento físico, de acordo com suas finalidades (Decreto 84.017/79).

PLANO DE PROTEÇÃO AO SOLO E DE COMBATE À EROSÃO. Conjunto de medidas que visa a promover a racionalização do uso do solo e o emprego de tecnologia adequada, objetivando a recuperação de sua capacidade produtiva e a sua preservação (Decreto 77.775/76).

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. Operações que têm por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente (Decreto 97.632/89).

PLANOS DIRETORES AMBIENTAIS. Conjunto de diretrizes, etapas de realização, restrições e permissões, idealizados com base em diagnósticos prévios, para disciplinar o desenvolvimento de projetos e atividades em uma determinada área, com vista ao alcance de objetivos e metas de recuperação e conservação ambiental.

PLANTA ABSORVENTE. Plantas que absorvem gases ou produtos químicos no processo de crescimento e que auxiliam na fitoremediação.

PLANTA ANUAL. Espécie vegetal de ciclo biológico curto ou inferior a dois anos.

PLANTA AUTÓCTONE.

PLANTA BIANUAL. Espécie vegetal que completa seu ciclo biológico desde a germinação até a produção de sementes, em 24 meses.

PLANTA EXÓTICA. Planta cuja origem nao autoctone ou nativa.